ধর্মপ্রাণ জাতি, কিন্তু দুর্নীতিতেও শীর্ষে: কিভাবে সম্ভব?

বাংলাদেশ একটি ধর্মপ্রাণ দেশ হলেও দুর্নীতিতে কেন শীর্ষে? ধর্মীয় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি বিস্তারের নেপথ্যে কী কারণ কাজ করে? এই বিশ্লেষণমূলক ব্লগে সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক বাস্তবতা, আইনের দুর্বলতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের আলোকে বাংলাদেশের এই বৈপরীত্যের গভীর কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

BLOG

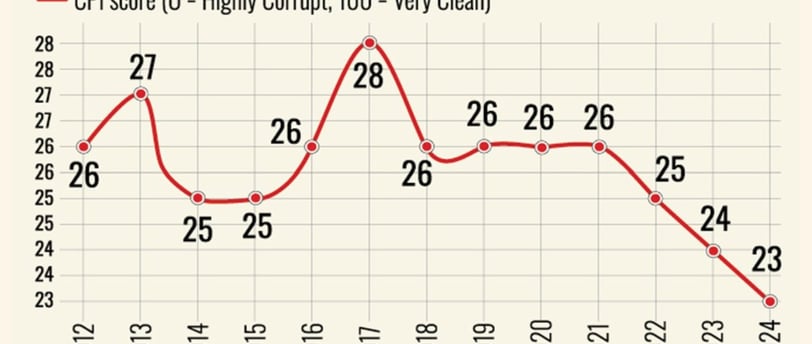

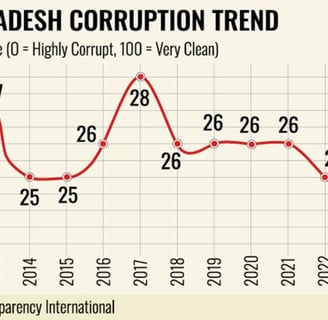

বাংলাদেশ একটি ধর্মপ্রাণ দেশ হিসেবে পরিচিত, যেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ধর্ম গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের মতো ধর্মীয় অনুশীলন দেশজুড়ে ব্যাপকভাবে পালিত হয়। ধর্মীয় উপদেশ অনুযায়ী সৎ জীবনযাপন, ন্যায়বিচার ও পরোপকারের শিক্ষা দেওয়া হয়, যা দুর্নীতির মতো অপরাধকে নিরুৎসাহিত করার কথা। তবে বাস্তবতা ভিন্ন—বাংলাদেশ দুর্নীতিতে একাধিকবার শীর্ষ অবস্থানে উঠে এসেছে। এই বৈপরীত্যের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ধর্মীয় অনুশীলন ও বাস্তব জীবনের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে, যা সমাজের বিভিন্ন কাঠামোগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

একটি প্রধান কারণ হলো ধর্মীয় অনুশীলন অনেক ক্ষেত্রেই আচারগত হয়ে পড়েছে, যেখানে আত্মশুদ্ধির জায়গায় বাহ্যিকতা বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। মানুষ নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজে যায়, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে নৈতিকতা ও সততা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অনেকেই দ্বৈত নীতি অনুসরণ করে। ধর্মকে আত্মশুদ্ধি ও মূল্যবোধ গঠনের জন্য নয়, বরং সামাজিক স্বীকৃতি, সম্মান ও পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করা হয়। ফলে, একজন ব্যক্তি একদিকে ধর্মীয় উপদেশ মেনে চলার ভান করেন, অন্যদিকে সুবিধাবাদী আচরণে লিপ্ত হন। এই দ্বৈতনীতি দুর্নীতিকে আরও প্রসারিত করে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতি দুর্নীতিকে একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রায় সব স্তরেই বিদ্যমান, এবং এটি এক ধরনের চক্রের মতো কাজ করে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশাসন—সবখানে দুর্নীতির শেকড় এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে, সাধারণ মানুষ এটিকে অবধারিত মনে করে। যখন একজন মানুষ দেখে যে সৎভাবে কাজ করে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া কঠিন, তখন তিনিও সিস্টেমের সঙ্গে আপস করে দুর্নীতির অংশ হয়ে যান। ধর্মীয় অনুশীলন থাকা সত্ত্বেও এই বাস্তবতা অনেককে দুর্নীতিকে মেনে নিতে বাধ্য করে।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা দুর্নীতিকে ত্বরান্বিত করছে। বাংলাদেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিশাল বৈষম্য রয়েছে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ টিকে থাকার জন্য অনেক সময় অনৈতিক পথে হাঁটতে বাধ্য হয়। সরকারি চাকরির মতো নিরাপদ পেশাগুলোতে প্রবেশের জন্য ঘুষ দেওয়া একটি সাধারণ চর্চা হয়ে উঠেছে, কারণ মানুষের মধ্যে এই ভয় কাজ করে যে, নিয়ম মেনে চললে তারা পিছিয়ে পড়বে। ধর্মীয় মূল্যবোধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি বাধা হতে পারত, কিন্তু যখন মৌলিক চাহিদা পূরণ কঠিন হয়ে পড়ে, তখন এই নৈতিকতা অনেকের কাছে গৌণ হয়ে যায়।

চতুর্থত, রাজনৈতিক পরিবেশ দুর্নীতিকে উসকে দিচ্ছে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের সংস্কৃতি চলছে। ক্ষমতায় থাকা দল বা গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় প্রশাসনকে ব্যবহার করে, যেখানে দুর্নীতিকে প্রায়ই একটি ‘প্রয়োজনীয়’ উপকরণ হিসেবে দেখা হয়। ফলে, ধর্মীয় বিশ্বাস থাকলেও রাজনৈতিক সুবিধা পেতে বা ক্ষমতা ধরে রাখতে অনেকেই দুর্নীতির আশ্রয় নেন। এমন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যায়, এবং মানুষ ধর্মীয় উপদেশকে এড়িয়ে গিয়ে বাস্তবিক সুবিধার দিকেই বেশি মনোযোগ দেয়।

পঞ্চমত, আইনের শিথিল প্রয়োগ দুর্নীতিকে আরও উসকে দেয়। বাংলাদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকলেও এর কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ। দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকায় কিংবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দুর্বলতার কারণে শাস্তি এড়াতে সক্ষম হয়। যখন মানুষ দেখে যে অপরাধ করেও পার পাওয়া যায়, তখন তারা আরও উৎসাহী হয়ে ওঠে। ধর্মীয় অনুশীলন এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত, যদি মানুষ মনে করত যে আল্লাহর কাছে সবকিছুর বিচার হবে। কিন্তু দুর্বল আইনি কাঠামোর কারণে অনেকেই পার্থিব লাভকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

ষষ্ঠত, শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অভাবও একটি বড় কারণ। বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই প্রতিযোগিতামূলক, যেখানে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পায়। ধর্মীয় শিক্ষা থাকলেও তা মূলত আনুষ্ঠানিক, যা বাস্তব জীবনে প্রভাব ফেলে না। শিক্ষার্থীরা ছোটবেলা থেকেই দেখে যে দুর্নীতি করে উন্নতি করা সম্ভব, ফলে বড় হয়ে তারাও একই পথে হাঁটে। যদি নৈতিক শিক্ষাকে আরও গুরুত্ব দেওয়া হতো এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা যেত, তাহলে দুর্নীতি অনেকাংশে কমতে পারত।

সপ্তমত, ভোগবাদী সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিযোগিতা মানুষের মধ্যে অতৃপ্তি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের সমাজে এখন একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে, যেখানে বিলাসিতা ও সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। অনেক মানুষ দ্রুত ধনী হতে চায় এবং এর জন্য তারা যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত থাকে। ধর্মীয় মূল্যবোধ যেখানে সংযম ও সততার শিক্ষা দেয়, সেখানে বাস্তবে প্রতিযোগিতার কারণে মানুষ লোভের শিকার হয় এবং দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ধর্মীয় মূল্যবোধকে দুর্বল করে দেয়।

অষ্টমত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। বরং কিছু ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করেই দুর্নীতিকে জায়েজ করার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মীয় ব্যাখ্যা ব্যবহার করে অনেকে সম্পদ অর্জনের নৈতিকতা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চান, যা মূল ধর্মীয় শিক্ষার পরিপন্থী। ধর্মীয় নেতারা যদি আরও কার্যকরভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতেন এবং মানুষের মধ্যে প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করতেন, তাহলে পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব হতো।

শেষ কথা, দুর্নীতি কমাতে হলে কেবল ধর্মীয় অনুশীলন নয়, বরং নৈতিক শিক্ষা, কঠোর আইন, রাজনৈতিক সংস্কার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন। ধর্মপ্রাণ হওয়া এক জিনিস, কিন্তু সত্যিকারের নৈতিক ও ন্যায়ের পথে চলা ভিন্ন বিষয়। বাংলাদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে ধর্মীয় চেতনার পাশাপাশি বাস্তব জীবনে সৎ ও ন্যায্য আচরণকে গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায়, ধর্মীয় অনুশীলন শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, কিন্তু দুর্নীতি কমবে না।

আরও পড়ুনঃ বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংকিংয়ে চীনের উত্থানের নেপথ্যের গল্প